「鞆の浦」の街並みはとっても〈レトロ〉で、良い雰囲気! ゆ~っくり時間が流れている小さな漁師町でした。

でも、龍馬は当時、談判に駆け回っていたから、“の~んびり♪、ゆ~っくり♪”している場合じゃぁなかったでしょうね。

なんと言っても「いろは丸(160㌧)」VS「明光丸(887㌧)」は軽自動車と大型トラックが衝突したような大事故ですもんね(-.-;)

話しは変わって!! 到着早々、なんと!ナンと!! 1月の長崎旅行で大変お世話になった『長崎龍馬会』の 「馬渡会長」と「工藤副会長」に 出逢っちゃいました\(^_^)/

ヤッホーっ! 大大感激ぃ~っ♪ 「鞆の浦」で『長崎龍馬会』のメンバーと再会出来るなんて…本当にスゴいですよね♪

それから、海岸近くの『龍馬宿泊所(枡屋清左衛門宅跡)』から『いろは丸事件談判跡(魚屋萬蔵宅跡)』まで 実際に 龍馬が通った道はワクドキしながら歩きましたねえ~。

次に『七卿落ち遺跡』でもある『重要文化財 太田家住宅』を見学後、『いろは丸展示館』での出来事!

その①→会報の長崎旅行記で有名になった、噂の「励まし人形りょうまくん」が売店で結構沢山売っていました(大阪では全然ないのに観光地では割と手に入るようですぅ) 数人の大阪龍馬会のメンバーは 「りょうまくん」と確認すると

しっかり掴んで無言でおもむろに レジに向かいました。 はっきり覚えてないけど 大阪龍馬会だけで 3~4体 それにつられて 一般ピープルが 何体か購入していました!

その②→そしてそして、「大阪龍馬会発行」の『2002年 龍馬暦』と『1998年 幕末・維新カレンダー』(勿論、非売品)が、“皆様、どうぞ見て下さい”状態でおいてあって、びっくりィ~&懐かしくて&誇らしくて… 一般来館者が興味深気に見入ってくれてたのも嬉しかったですね♪♪

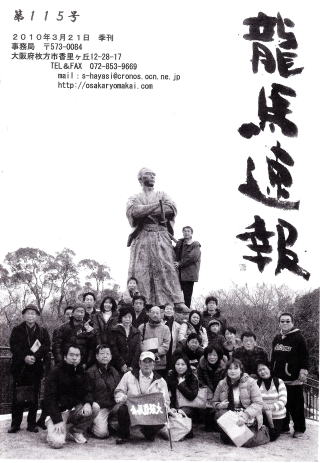

その③→さらに二階の隠し部屋で龍馬(の等身大フィギュア)とツーショットで写真を写すことが出来ました(//▽//) ハハハぁ ヨカッタ~

その後、高台に移動し、丘の上から鞆の全体説明を受けてからの移動中に「保命酒」(養命酒より 飲みやすい 薬用酒・鞆の名産品) の試飲会(うふふ♪)をして、紀州藩の宿泊先の 『圓福寺』へと向かいました!

この談判相手の宿泊先の『圓福寺』の目と鼻の先にある 料理屋(遊郭駕籠屋藤兵衛方)(建物はボロボロで現存していました)に龍馬が通っていたと 林さんが

教えてくれました(敵陣目前で呑む龍馬は、やっぱり太い奴だね)

これは鞆の浦の ガイドさんも しらなかったみたいでした。 さっすが 事務局長!!

鞆のラスト 日本一の景勝地と朝鮮通信使が書き残している『対潮楼』へ 疲れた足を 休めて 暫し目の保養… とても 良い景色でした。

10月10日 13時からイベントはスタートしました。中書島駅には34名の参加者が・・・。

イベントに興味を持って参加された会員さんではない方も10名近く来られました。

意外だったのは、山国隊と千葉重太郎の関係。藤野斎(ふじのいつき)は龍馬速報で上田さんが書かれたのでみなさんよく知ってい

ました。でも復習(1831-1903天保2年3月15日生まれ。丹波桑田郡(京都府)山国郷の名主藤野五右衛門の長男。京都で儒学、医

学をまなび、山国神社の神職となる。慶応4年山国隊を組織し、鳥取藩に属して新政府軍の東征に従軍した。明治36年5月11日死

去。73歳。幼名は縫殿介。)

山国隊「征東日誌」に描かれた重太郎や千葉道場衰退、千葉撃剣会の興業、京都演武場開設とかかわった人物(重太郎と龍馬暗

殺者が一緒に働いていたなんて)。伊達宗城の御手留日記(藍山公記)に描かれた佐那、そして明治時代の佐那とお龍の女の戦い

などなど。

「歴史」をどうみるかというサブテーマでもあり、史料の読み方使い方、史料からの発想、関連先への調査方法などなど歴史を研究

する上で必要な心構えを教わりました。

7月20日の第一弾は、京都国立博物館学芸部考古室長・宮川禎一先生の「千葉佐那をめぐって -山国隊からあの錦絵そして宇和島藩~さらに明治の新聞記事へ・・」と題してのお話。

宮川先生の話はいつも新鮮で、そして適度な脱線話が心地よく、内容も豊富でとっても楽しいお話でした。最近『歴史読本』に、「山国隊と千葉重太郎」、「千葉佐那の面影」、「目撃された千葉佐那」、「千葉貞女画像の真実」などの裏話。佐那について様々な史料を駆使しての内容で、佐那が直接記述した当時の史料は少ないようで、兄の重太郎が記載した周辺史料を中心に佐那の実像を語られました。

本町では「龍馬伝」でも何回も登場してた

①「近藤長次郎妻、お徳の実家『大和屋弥七』跡」且つ「近藤長次郎挙式場跡」

②「勝海舟寓居(専称寺)跡」且つ「大阪海軍塾(勝塾)跡」です。(どちらも石碑無し、周りはオフィス街)もう、ここらへんは夢を追いかけて瞳をキラキラさせた龍馬や長次郎達がイキイキ駆け回った場所なんですね\(^_^)/ タイムスリップして当時の熱い思いを垣間見たくなりましたよ!!

それにしても、ホンマにホンマに大阪の大都会のド真ん中(-o-;)の史跡! 仕事でも何回か来たことのあるこの街は幕末期はとんでもない熱い地だったと思うととてもとても感慨深かった私でした。

奥野さんと言えば今回のイベントで「新撰組担当講師」としてとても面白く興味深くご説明頂きました。知識が泉のように湧いて来られるんです。

この京屋も新撰組の常宿だったので当時はこの辺りを近藤や土方や沖田が普通に歩いてたんですね~♪ 怖いけど…、ワクワクドキドキですね~!!

関西の幕末の史跡は京都の方がメジャーなので大阪の史跡は、知らない方もいらっしゃると思いますが、本当にたくさんの史跡があります。今回参加できなかった方も次回は是非とも参加くださいませ。知らないところに連れて行ってもらえるので貴重ですよ!

その後、墓前に移動したら大勢の人・・・ 並んで墓参りを済ませ霊明神社へ参拝。龍馬慎太郎の葬儀はこの神社で行われたことなどを宮司の村上先生からわかりやすく紙芝居でお話しして頂きました。墓と社殿が同じ位置に立っている話など興味深い話を聞けました。そして龍馬慎太郎葬送の道をたどり、最近できた「坂本龍馬・中岡慎太郎など幕末志士葬送の道」を見学して終了しました。

のんびりしたイベントになりました。

まずは寺田屋へ行こうとしましたけっこう混んでいたと事務局長が判断し逃走ルートへ。

でもこの時の寺田屋はその後に比べるとすいていました。

講師の野村さんの説明を聞きながら、寺田屋から材木小屋、そして伏見薩摩藩邸までの逃走ルートを三吉慎蔵日記と龍馬の手紙を解説しながら歩きました。

平成22年5月30日(日)。先週までものすごく寒かったのが考えられないくらい、紫外線のシャワーを感じる初夏の日差しの中、今回の「大阪史跡探訪」が始まりました。

私は、コッテリ日焼け止めを塗りまくり、長袖に、日傘に、帽子。さらに夏用ストールで完全防備での参加となりました(シミシワ気になる年頃なもんで…)

何人かの初参加の方も含め、キラキラとした日差しの中、長谷講師の熱心な説明がはじまりました。

南海電鉄「粉浜」駅より数分のところに、「土佐藩住吉陣屋跡」(石碑は無く、現在は住宅街ですが、今年中に石碑が建立されます)当時、約3.3ヘクタールの広大なもので約300名が常駐していたそうです。実際歩いてみたら、改めてその広さを実感することが出来、且つ「龍馬伝」で龍馬や半平太がこの場所でイキイキと駆け回っていた光景が思い出され、思わず微笑んでしまいました。

近くの「生根神社」にこの「住吉陣屋跡ゆかりの遺跡の石垣」がありました。当時の志士達の熱い思いを、リアルタイムで見て来た石垣は、本当に貴重な存在ですよね。現在、住吉陣屋の遺跡として見ることができる唯一の場所だそうです。(石碑無し)

- 鞆の浦史跡探訪の御案内

- 龍馬大学校連続講座の御案内

- 2010年の活動内容

- 総会レポート

- 長崎ニハ実ニ長ク居リ度思也(第壱日目) 岡田真実

- 良誠会事件簿(五)舶来物 結城詩

- 大坂の史跡を訪ねて(43)-坂本龍馬ゆかりの地 阿倍の・住吉周辺 長谷吉治

- 東島龍馬よ、永遠に-故東島富樹さんを偲んで 五月女明子

- 雑談 上田敏雄

- 長崎史跡探訪 報告レポート① 楢崎省三

- 幕末維新史蹟紹介25 鹿児島・南洲墓地 林慎吾

- 書籍紹介

長崎歴史博物館では龍馬と

弥太郎のブロンズ像が展示して

あります。

弥太郎の方が少し大きいです。

機関紙「龍馬速報」117号を10月9日に発行しました。

紅白歌合戦では

福山雅治さんが

この場所で歌いました

懐かしい~~! 世界一男前の龍馬像!!

10年以上ぶりに対面しました。

やっぱかっこいいですよね。

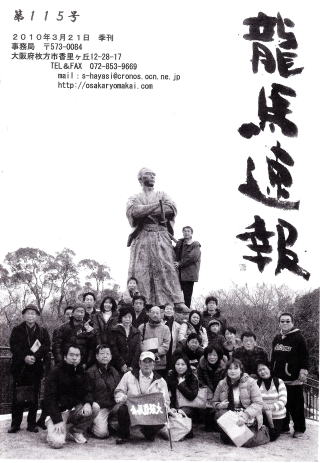

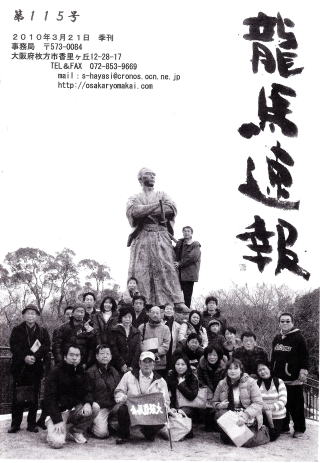

もちろん長崎龍馬会のみなさんと記念撮影!

そして寺田屋に15時に到着し、1時間の自由時間。寺田屋は想像以上に混雑していましたが、30分ほどで見学できたそうです。しかし、流れ作業的にじっくり見学することはできなかったようです。

数年前までは2Fで寝転ぶこともできたのに・・・

16時から十石船に乗船し、川から伏見の町を見学し、酒饅頭と麩饅頭を食べながらの船旅を少しだけ満喫しました。

17時にイベント終了。その後中書島駅前の魚民で二次会となり、おいしいお酒を飲みました。

天候にも恵まれた一日でした。

講師の野村さん、テキストを作ってくれた片岡さん、ありがとうございました。

- 表紙写真(函館にできた蝦夷地の坂本龍馬像)

- 伏見史跡探訪に参加して(栗田・村田・中田百合子・西尾)

- 墓前祭(西尾)

- 良誠会事件簿(七)伏見港(結城詩)

- 大阪の史跡を訪ねて46(長谷吉治)

- 幕末史蹟紹介28-鹿児島その5(林慎吾)

- 第22回全国龍馬ファンの集い・岩手県一関市へいざ(桧垣義広)

- 幕末ニュース

- 書籍紹介(林慎吾)

- イベント案内(墓前祭と連続講座)

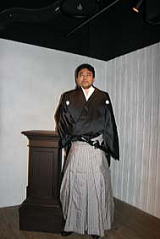

- 龍馬暦2011年版案内

- 夏期特別講座レポート

- 長崎史跡探訪 報告レポート③ 楢崎省三

- 良誠会事件簿(七)伏見港 結城詩

- 書籍紹介

- 大阪の史跡を訪ねて44と45 長谷吉治

- 大阪に幕末の石碑が新たに3つ出来ました

- 幕末史蹟紹介27-鹿児島その4 林慎吾

- 清風亭はどこにある? 林慎吾

平成21年12月に高知県が購入した膨大な資料の中から新たな発見がたくさんあったとのお話。寺田屋事件の報告書は、伏見奉行

所の動きが手に取るようにわかる資料で、翌日には伏見薩摩藩邸に龍馬たちが潜んでいることを確認している。そして薩摩藩の動

きを逐一監視していた。そして龍馬と三吉が潜んだ材木納屋が「村上町材木商近江屋三郎兵衛の材木納屋」と書かれており、これ

を調べればどのあたりに龍馬が潜んでいたかわかるとの話に、早速調べてみました。すると近江屋さんは明治になり江崎姓を名乗

ったこと。近江屋の材木商は確かに村上町にあったことがわかりました。早速現場に行き確認しました。伏見のイベントで案内しま

す。

他にも「池田屋事件関係者の供述書」や「第二次幕長戦争に関する史料」「土佐勤王党関係史料」「明保野亭事件の史料」などな

ど。今後の研究が楽しみです。

後藤象二郎宛の龍馬書簡の草案や、岡田以蔵の罪状文など土佐藩の話をたっぷり聴けた1日でした。

【先生のブログから】

近江屋事件の真相について薩摩黒幕説が目立つが、根拠薄弱でとても成立しないことはすでに自明であること。それでは、慶応

3年10月の大政奉還以降の政局の特質がどこにあるのか、それは幕府制度(朝廷の関白-両役制も含む)を廃止するのか否か

、すなわち「廃幕」か「保幕」こそが分水嶺であり、従来の武力討幕派と公議政体派の対立を過度に強調した言説が史実にそぐわな

いことを、いくつかの史料を挙げて検証しました。

とくに朝廷に対する政権返上の上表や徳川慶喜の参内を、会桑が実力で阻止しようとした史実を確認しました。すなわち、大政奉

還に一番反対していたのは、薩摩藩ではなく、会桑と幕臣強硬派などであり、大政奉還以後の政局が先ほど述べた武力討幕派と

公議政体派の対立どころか、親藩-譜代勢力が「廃幕」と「保幕」をめぐって分裂・対立している状況を確認しました。これこそが当

該政局の特質ではないかとお話ししました。

そして、こうした政局の特質を浮き彫りにすれば、近江屋事件の政治的背景がかなりクリアになることも付け加えました。

小松帯刀の京都邸「御花畑」の所在地や、「討幕」の定義はどうなのかなどの質問にも丁寧にお答えいただき参加者は大満足でし

た。

- 龍馬大学校 夏期特別講座 案内

- 龍馬大学校連続講座 案内

- 鞆の浦史跡探訪レポート 野村亜津

- 大阪史跡探訪vol.10に参加して 野村亜津

- 長崎ニハ実ニ長ク居リ度思也(弐日目)withながさき龍馬くん 岡田真実

- 良誠会事件簿(六)祇園 結城詩

- 雑感・竜馬がゆくから龍馬伝へ 桧垣義広

- 板垣退助の戊辰戦争14 中原健

- 龍馬の運んだ手紙から 山路洋

- 大坂の史跡を訪ねて42 長谷吉治

- 長崎史跡探訪 報告レポート② 楢崎省三

- 幕末維新史跡探訪26 鹿児島・天保山付近 林慎吾

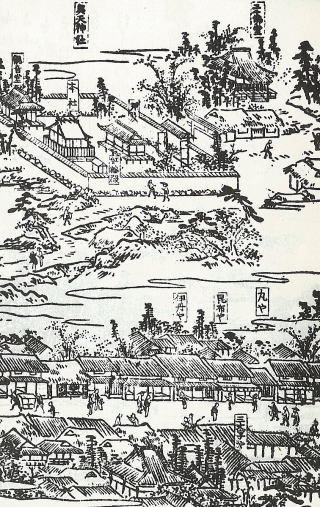

そして、次は、今回私がとても楽しみにしていた史跡です♪ 龍馬宿泊の地「三文字屋」跡 ここは昔「東海道中膝栗毛」「住吉名所図会」他、でも紹介されていた超有名なジャンボ料理旅館だったそうです。現在は石碑は無いですが「住吉警察署」となっています。

この史跡は場所をなかなか特定できなかったらしく長谷講師の地道な努力のおかげで今回はじめて訪れることが出来ました。

次、龍馬も行ったことのある「住吉大社」で…「薩摩藩祖、島津忠久誕生の地」

ここの管理は、住吉大社ではなく今でも島津家のご子孫が守っていらっしゃるとのこと。参勤交代の行きも帰りも歴代藩主が訪れた地です。もちろん篤姫も輿入れの際立ち寄られたといわれているそうです。

演題「洛東霊明神社と草奔の魂魄 -龍馬、慎太郎、藤吉の神道葬祭の社―」

講師:霊明神社代表役員八世神主 京都神社本教協議員 村上繁樹先生

経歴:繊維関係の製造メーカーのサラリーマンを経て、京都市小学校教員、

京都市教育委員会 首席社会教育主事・指導主事から小学校校長就任

2006年退職 現在に至る 1948年4月生まれ

2月7日 総会+講演会 会場:大阪市立中央青年センターにて

早朝、伊丹空港から長崎へ

天気は曇り。雲の上は晴れ

「適塾」経由 「盛岡藩蔵屋敷跡、伝吉村貫一郎終焉の地」

「壬生義士伝」小説は大ベストセラーとなり、ドラマ化映画化されましたね。介錯なしで蔵屋敷の奥座敷で自刃した貫一郎…合掌

この地を訪れることが出来て本当に良かったです。

北浜、「大阪証券取引所」の「五代友厚像」前から土佐堀通り沿いに天満橋に向かいました。

「伊藤博文宿泊の地専崎楼跡」「大阪会議締結の地花外楼」「清河八郎宿泊の地瓢箪屋跡」「河井継之助宿泊の地竹式楼跡」

「花外楼」以外は、手紙や古地図や錦絵を頼りに長谷講師が特定した史跡です。

さらに次も同じく水帳を参考に特定された場所なんです

「天満八軒家、船宿、京屋忠兵衛跡」(現在、チーズ屋さん) 「天満八軒家、船宿、堺屋源兵衛跡」(チーズ屋さんの東側)

「三橋楼跡」(現在マンション)

今回、びっくりだったのが「京屋忠兵衛跡」と、チーズ屋さんの前に銘板が上がっていたことです!! 大阪龍馬会会員の奥野さんが

自費で建てられたとのこと

「あっぱれ~っ!!\(^_^)/」

11月21日、紅葉シーズン真っただ中の京都に総勢38名が八坂神社石段に集合しました。人をかき分けてまずは円山公園の龍馬慎太郎像の前で記念撮影。

慶応2年1月23日 深夜 とにかく寒く、龍馬は深手を負っていたので出血がはなはだしい状況での逃走という過酷な状況を少し汗ばむ陽気の中、想像しながら歩きました。

そして、伏見薩摩藩邸からはお龍が走ったルートを逆走しながら、松林院のお登勢墓、大黒寺の薩摩藩九烈士の墓と平田靱負墓(宝暦治水の責任者)を参りました。

8月22日は高知県立坂本龍馬記念館主任学芸員の三浦夏樹先生をお招きしての「京都土佐藩邸関係史料について」のお話。

8月1日の第二弾は、東京から歴史作家の桐野作人先生をお招きして「龍馬暗殺の背景―岩倉具視書簡の意味―」のお話。

昔からいわれている龍馬暗殺の黒幕は薩摩藩だ!という説には歴史的背景を知ると無理があるとの内容。最近『歴史読本』に「龍馬は小松・西郷・大久保のかわりに殺された」を書かれており、この論文をわかりやすく丁寧にお話し下さいました。

主に薩摩の大政奉還を巡る考察が中心で、現存する当時の人物や藩などの文書を、丹念に調べられた実証資料に基づく講演は大変納得。

薩摩藩黒幕説を唱えている方へぜひ聞いてほしい内容でした。僕も目からうろこの話がいっぱいでした。

龍馬大学校夏期特別講座 大盛況でした

今年の夏は暑かった! 猛暑を通り越して「酷暑」の日々でした。その暑いさなかに、龍馬研究の第一人者を3人もお招きし、

大変贅沢な講演会を行うことができました。

機関紙「龍馬速報」115号を3月21日に発行しました

機関紙「龍馬速報」116号を6月20日に発行しました

長崎まちなか博物館

やったかな。

こんな写真が撮影

できますよ。

長崎ではいろんな面白い事件がたくさんありましたね。

事件の概要は龍馬速報をお読みください。

とてもおもしろいですよ。

長崎空港到着後にバスで市内へ移動。

駅前広場で長崎龍馬会の懐かしい

人々と合流。

最初の見学地が「勝海舟寓居跡」

機関紙「龍馬速報」118号を12月23日に発行しました。